也许是清明节临近的缘故,昨天去交通路步行街购物,明知道姑母已经不在人世了,任然忍不住去到她的住处转了一圈。虽然再也见不到姑母了,而对她的思念如影随形,往事历历在目。

第一次记住姑母是在我四五岁的时候,那年夏天,姑母带几个老表来到我家。她圆圆的脸蛋长得有点像奶奶,只是个子比奶奶高出了许多,记忆最深的是她嘴唇边的那颗美人痣,和她手里提的那个花布包。

她进门来到奶奶跟前说:“乌,你好啊!几个伢放暑假了,送回来住一阵子。”奶奶眼睛看不见,用手摸着姑姑的手连声说“好!好!”,我跟着哥哥们喊“四爷”,因为她在堂姐妹排序中,排行第四。她摸了摸我的头,从一个花布包里拿出几颗糖分给我们。然后像变戏法似的,又从布包里掏出冰糖、港饼、颗糖等食品,并告诉我母亲“将这些礼品分别送给三乌,二嫂、八嫂、六哥”等亲属及塆子里的晚辈们。于是我们一齐动手,分别给各家送去,并告诉他们是我“四爷”回家了送来的。

第二天早晨,姑母要走了,各家都给姑母送来一些鸡蛋、糯米、苕粉之类的土特产。谦让并谢过后,姑母将这些食物装进那个布包里,匆匆忙忙赶往灵乡坐火车回去上班。我和老表们则在村前屋后玩耍,无非是做些上树掏鸟窝、捉知了,下河抓螃蟹、摸螺丝之类的勾当。每天玩得十分开心。

有一天,我们玩得正欢,突然得到一个消息,姑父因意外事故去世了。听闻噩耗全家人十分震惊,奶奶抱着外孙们哭成一团“苍天冇得眼哦!丢下这一大家子人,让我的女儿以后怎么办啊?”

我对姑父是没有记忆的,听奶奶说,姑父是家中的长子,因工作于黄石,带着一大家子人都居住在黄石。去世后,留下二男三女五个孩子,最大的十一岁,最小的才二岁,还有三个弟弟一个妹妹都没有成年。最小的弟弟比我大表哥仅大一岁,最小的妹妹比大表哥还小一岁。父母亲均已进入花甲之年,没有收入,全家共有十二口人生活,老的老,小的小,只有姑母一个人工作。这一突然变故,让姑母跌入了万丈深渊。

这年姑母才三十一岁,正是风华正茂的年龄,一家人的重担都落在了她柔弱的肩膀上。奶奶说,街坊邻居看到她日夜操劳,生活艰辛,十分同情,好心人纷纷劝她改嫁或招夫养子。都被姑母一一拒绝了,她说:宁可自己受苦受累,也决不会让孩子们受半点委屈。就这样,姑母用她柔弱的肩膀和坚强的意志,撑起了这个家的一片天空。

我第一次去姑母家是十余岁的时候,跟着暑假回家的大表兄一起坐火车去的。姑母家住在火车站背后的沿湖路127号,住的房子与农村的房子差不多,也是土砖老房。他家只有一间房子,从中间隔开改为两间作为住宿用,门口走廊上搭一个棚子作为厨房用。

傍晚时分到姑母家时,她正在烧煤炭炉子做饭,一边热情地与我打招呼,一边用扇子扇一个煤炉子点火。煤炉口冒出来一阵阵黑烟,将傍边坐着的一个体弱的老人熏得直咳嗽。那老人是姑母的公公我叫伯爹。等会儿伯奶也来了,他们晚上都来一起吃的饭。

吃完晚饭后,姑母说要去帮助伯奶做砖,就是在门口一个泥塘里挖来泥巴,然后和匀,放在一个木模子里制成砖块,晒干,也就是农村建房用的土砖,可以卖二分钱一块。这是个体力活,在农村一般都是男子汉做的事。晚上我睡着了,也不知道她做到什么时候才回来的。

第二天早上,姑母买了油条,包子等早点回来给我们吃,然后就急忙忙提着那个布包去上班了。

早餐后,我则跟着老表们一起,来到后面的石头山里锤石头。就是拿一个铁锤子,将拳头大点的石块锤破,碎成鸡蛋大小的碎石。那时破碎机械少,建设用碎石供不应求,就利用人工来锤。场地上好多人锤,有大人,也有小孩。初次做这事,锤了一阵后,手上起了血泡。中午有人拿个皮尺来量,然后计算给钱。大约有几毛钱。

下午没有去锤碎石,而是一起去了姑母上班的地方~交通浴池旅社,旅社既有睡觉的床位,也有洗澡的浴池。浴池里的热水是人工用煤炭烧的,主要是方便下班的工人及市民去洗澡。我们去时看到姑母正在给煤炉子加煤,那个炉子有两米来高,可以装几百斤煤。姑母穿着一个很长的工作服,一锹一锹地使劲往炉子里加煤,累得满头大汗,脸上还留有黑色煤灰的痕迹。姑母说,她不认识字,只能做这些粗活。加完煤后,她用手擦了擦额头上的汗水,然后微笑着对我说:“走,带你们去浴池洗个澡。”在乡下总是去河沟里洗冷水澡,第一次在室内浴池里洗热水澡,感觉很新鲜。

洗完澡后,表兄带着我去火车站的铁路边捡煤果子。过去的火车是烧煤启动的,火车到站后,将煤灰清理出来放在铁路边上,然后由工人运走。煤灰里有少量没有烧完的煤果子。扒开煤灰翻找拿回家烧火做饭,可以节省一些买煤的钱。几个人扒了半天,捡了几斤煤的样子。

我们将煤果背回放好,然后坐在巷子里说着闲话。姑母下班了,她从布包里拿出来一些食品招待我,还有一些菜,有的菜是买的,有的是别人丢了的菜头菜脚,不要钱,捡回来摘一下可以吃,节约买菜的钱。还从布包里拿出几个煤果子,我正想着姑母的布包真像个“百宝箱”,她又从布包里拿出一双黄球鞋。然后微笑着递给我说:“第一次来我家,没么事给你,买了一双球鞋,你试试大小。”我十分高兴地穿上一试,不大不小正合脚。喜得我一晚上都没睡着。

又住了两天,我穿着姑母买的那双黄球鞋,坐火车回家了。这是我人生穿的第一双新球鞋。

又过了几年,老表们也陆续长大参加了工作,姑母的压力渐渐有了好转,我也高中毕业回乡务农。七九年,我家在靠老房的西边搭一间厨房,建好后无钱买瓦,父亲让我去找姑母借钱。我又来到黄石,向姑母说明情况,她毫不犹豫地从那个布袋里拿出二十元钱给我。回家后,到君次纪的砖瓦窑买回布瓦,厨房才算竣工。

第二年,大家选我当生产队长,为了提高社员的积极性,我率先将田地实行分组承包作业,作为本大队的试点。庄稼收割完成后,将粮食上仓入柜。生产队解散了,冬季闲了,我也自由了。于是,背起行囊,带着丰收的喜悦,跟细佬一起,来到黄石建筑工地做零工,吃住在工地。

姑母知道了,说冬天工棚里睡着冷,坚决不要我住工地。于是我住进了姑母家,这一住就是四十多天,每天劳动回来换下的脏衣服,她都会帮我洗净,晒干,叠好。还说工地上吃不好,时不时做些好吃的给我加个餐。让我时刻感受到家的温暖和母亲般的关怀。

年底放假时,我一共做了四十五元的工资,我想去年借姑母的钱没有还的,就拿出二十元还给她,姑母坚持不收,并说:“你爷在家可怜,拿回去给你爷,让他买点年货。” 姑母时刻牵挂着我的父母。

随着社会生活的好转,单位在交通路给姑母分了一套新房子,老表们也相继成家,劳碌了一生的姑母也退休了。但对晚辈们的关怀仍然继续着。

九0年,我在中医院住院做个小手术,近六十岁的姑母每天来回走几里路给我送饭。早餐送的是粥,中餐送的是米饭,晚餐送的是汤,每餐还变着花样做了很多好吃的菜。一直送了十几天,直到我痊愈出院。每当看到姑母从布包里拿出热腾腾的饭菜,我眼含热泪,一次又一次感受着她母亲般的温暖。

我的儿女们长大后,在黄石读书和工作,她也是给予照顾与关怀,时常做好饭菜让她们来加个餐。

姑母只有付出,从来不图回报。每次来到我家,给她一点农村土特产总是推让不要,说我家孩子多困难,我们只好强行将土特产装满她的那个布包。她八十岁生日时,我去陪她吃顿饭,为感激她多年的疼爱之情,我拿出几百元钱给她,让她去买点东西吃,她坚决不要。无奈我只好偷偷将钱放在她柜子上面,然后打电话告诉她。

姑母的晚年苦尽甘来,幸福地过起了含饴弄孙的生活。但她总是闲不住,为了减轻儿女们的压力,她又主动承担起带孙子外孙的任务,所有的孙子外孙几乎都是她带大的。有空时,她也会邀几个街坊邻居打几盘麻将,丰富一下老年生活。

她的子孙后辈们对她都十分孝顺,给她买吃的,买穿的,有时还会带着她去旅游一番,感受一下社会的变化,领略一下大自然的风光。人老了免不了三病二痛,有一次骨折了,儿女媳妇们轮流服侍,端屎倒尿,尽心尽孝。特别是在生命的最后时刻,因病卧床一年有余,更是尽心陪护,嘘寒问暖。最小的表妹,辞去工作,丢下孙儿,寸步不离日夜守护在床前一年之久。别人问她:“你丢下孙子不管来照顾母亲,你媳妇有意见怎么办?”她谈谈地回答说:“我只有一个母亲,走了就没有了。媳妇没了可以再娶。”

都说婆媳关系,妯娌关系是世上最难处理的关系,这个说法不适用姑母。姑母孝敬公婆,和睦妯娌,疼爱弟妹和儿媳晚辈们始终如一。

在那个艰难的岁月里,她自己入不敷出,还要拿出一部分工资帮助婆母渡过难关,帮助弟妹们成家立业,娶妻生子。她最小的妹妹说:大嫂是我们的嫂娘!没有大嫂就没有我们的今天。

姑母去世时,她婆家的弟妹及晚辈们都痛哭流涕,并说如果是旧社会,一定要给她申报立一块“贞节牌坊。” 这是对姑母最大的肯定。

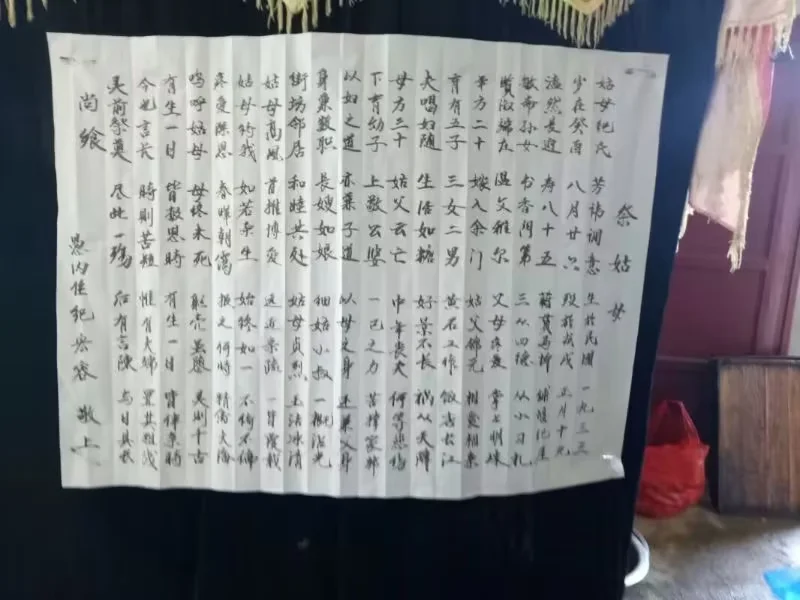

姑母去世我去送了她最后一程。为她撰写了一副挽联,以寄托我无尽的哀思:

姑母真伟大孤身抚儿育女玉洁冰清一生无悔如蚕到老丝方尽;

四爷最善良满目和邻睦里心美颜慈八秩有半似燕翼子爱无疆。

转眼间,姑母辞世已经六年多了,她的音容笑貌,还有那个装满了酸甜苦辣和人间大爱的花布包永远留在我的心间。

百川 2024年3月写于黄石